|

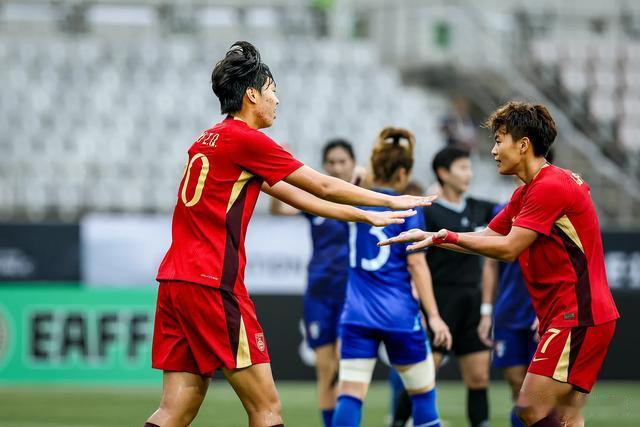

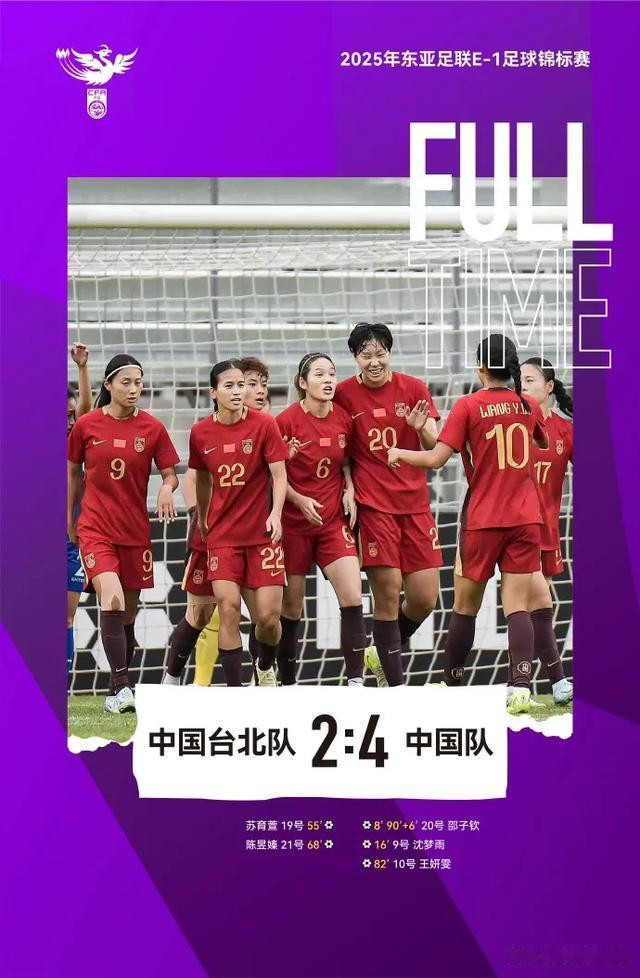

刚结束这场和中国台北队的比赛,结果是4-2,我们赢了,但说实话,我心里很不是滋味,有些话必须要说。 这场比赛,我们从数据上看是占优的,场面也控制了大部分时间,但比赛过程,让我在场边看得非常难受,也非常不满意,这不是我想要的足球,也不是球迷们期待看到的中国女足。 最直接的问题,出在基本功上。整场比赛,我们的脚下技术太粗糙了,停球停不稳,十米远的情况出现了不止一次;传球不看人,或者传不到位,力量、角度都差得远,这些看似简单的环节,构成了我们进攻和防守的基础,基础不牢,整个体系就摇摇晃晃。我看得出来,球迷们看着也很憋屈,想骂又不好骂的那种感觉。

技术粗糙直接导致了进攻效率低下。球推进到前场不难,但一到了对方禁区前沿,办法就很少了。传切配合稀烂,没有章法,打不出连续有效的配合。很多时候,只能依赖远射,或者勉强起脚,射门显得软绵绵,缺乏力量和威胁。面对中国台北这样的对手,我们本应更轻松地创造出禁区内的机会,但事实是,我们踢得很挣扎,甚至一度被追到2-2平。那个时候,我能理解球迷的愤怒和失望。 反观中国台北队,我必须承认,她们踢得很棒,虽然个人能力可能不如我们,但她们在场上的技战术执行非常到位,纪律性很强。她们为数不多的进攻机会,几乎每一次都很有威胁,效率很高,她们值得我们的尊重和肯定,这场比赛,她们给我们好好上了一课。 说到我们自己队伍的问题,更深层次的在于战术执行和球员心态。我看到有球迷提到,我们似乎想依靠个别球员的“球星”作用去解决问题,但这不符合现代女足的发展趋势,也不符合我们作为一个整体的要求。足球是团队运动,尤其是在女足层面,整体协作远比个人闪光重要。可惜,我们这场比赛整体性非常差,进攻打到哪算哪,缺乏清晰的思路和坚决的执行。

具体到一些球员的表现,比如中场。张鑫在场上有时会显得情绪化,处理球不够冷静,容易陷入赌气的状态,这也影响了她的判断和全队的节奏。王霜的技术能力毋庸置疑,但有时她似乎与球队的整体战术有些脱节,还停留在自己的舒适区里。 她们都是非常重要的中场球员,但当核心球员不能完全融入战术体系时,球队的进攻自然就缺乏流畅性和目的性。当然,这里也有我的责任,如何更好地整合她们,或者是否有其他更符合整体战术要求的球员选择,我需要认真考虑。 目前看,在关键位置上,我们既缺乏能在技术和能力上完全替代她们的人选,也缺乏那种技术可能稍逊但能百分百执行战术纪律的球员,这是一个两难的局面。

这场比赛暴露的,还有一个更令人担忧的隐患:我们可能长期处于亚洲相对舒适的环境里。就像大家说的,亚洲真正有竞争力的职业女足队伍,可能就那么五六支。在这样的环境下,我们即使水平停滞甚至下滑,也常常能依靠相对优势获得世界杯、奥运会的入场券。这很容易形成一种错觉,掩盖了我们与世界强队,尤其是飞速发展的欧洲女足之间越来越大的差距,大家会安慰自己,“至少还能进大赛”。 但实际情况是,一旦到了真正高水平的大赛舞台,面对那些身体、技术、战术、整体性都远超我们的欧洲强队,我们往往毫无还手之力,结果就是惨案连连,这种“舒适圈”正在麻痹我们,让我们看不清真实的定位和严峻的形势。 我们赢了这场球,但过程是失败的。踢得软绵绵,没有逼抢压力下依然低级失误不断,传球不看人,停球失误频频,场面一度混乱到连观众都可能看睡着。这种表现,面对任何稍有实力的对手都是不够的,更别说去挑战世界强队了。如果继续这样下去,没有实质性的改变和提升,我可以很明确地说,我们引以为傲的女足,离彻底跌出世界杯和奥运会舞台的日子真的不远了,我们正在步男足的后尘,这不是危言耸听,球迷们场场骂,我们听着,但光骂没用,我们得拿出行动。

最后,关于战术选择。这场比赛,我们在进攻端显得很迷茫,缺乏有效的手段,有声音批评我们放弃了简单的传中打法,而去尝试并不熟练的传控,我必须说,现代足球需要多种武器。但问题的核心不在于选择传中还是传控,而在于无论执行哪种战术,我们都缺乏足够精细的技术支撑和清晰的思路,我们踢得没有内容,这才是最“辣眼睛”的地方! 这场胜利掩盖不了问题。技术粗糙、战术混乱、整体性缺失、缺乏危机感等,这些都是横在我们面前的巨大障碍,作为教练,我看到了,也必须直面它。球迷们的批评和担忧,我都听到了,也很理解,我们确实和世界强队拉开了差距,这是现实。 以前我们引以为傲的位置,是因为别人还没真正发力,现在欧美重视起来了,我们只是回到了自己原本该在的位置上,甚至还在下滑,很多人不愿意正视或接受这个现实,但我们必须接受,必须警醒!

接下来的路会非常艰难。我们需要从最基础的训练抓起,狠抓技术和细节,强化战术纪律,培养整体协作精神,更重要的是,必须打破“亚洲舒适圈”的思维惰性,以更高的标准来要求自己,时间不多了,改变必须立刻开始! |